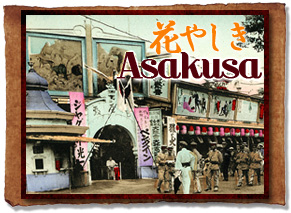

浅草の歴史

| 古代~安土・桃山 | 628年(推古天皇36年)、宮戸川(現在の隅田川)から観音像が水揚げされたことを機に浅草寺が建立。 |

|---|---|

| 江戸 | 徳川家康が寺領五百石を寄進したことにより、浅草寺は江戸屈指の大寺となる。 |

| 明治 | 浅草公園内は七区に分割され、特に六区は見世物興行街として賑わいを見せる。 |

| 大正 | 凌雲閣(浅草十二階)が関東大震災で焼失。 |

| 昭和 | 東京大空襲により、浅草神社と二天門のみを残して焼失 瓢箪池が埋め立てられ、場外馬券場が建てられる。 映画館、演芸場はほとんど無くなり、近代的な商業施設(ROXビル)が建設される。 |

| 平成 | つくばエクスプレスが開通 東京スカイツリーの建設が始まる。 |

浅草の地名の由来

「台東区東側約半分の地域に対する総称地名で、隅田川西岸一帯を浅草とよんだ。

範囲は東が隅田川、南が神田川、北が思川別名駒洗川で囲まれる地域。

明治11年(1878)~昭和22年(1947)まで台東区発足まで区名にもなった。

浅草の地名の由来には、諸説があり、アイヌ語のアツアクサ(海を越すという意味)

にちなむとか、チベット語のアーシャ・クシャ(聖のおわす所の意味)に由来するなど。

定説は「江戸往古図説」が「往古下谷より此わたりへかけて平地にして

武蔵野の末にて

草もおのづから浅々しき故浅草と云しなるべしといへりさもあらんか」と述べているのをとる。(「江戸東京学事典」より)